―革新と情熱の「農業男子」が未来を彩る―

Z世代が目指す『Farm to Table』新時代

Vol.11 峰尾 昂征(みねお たかゆき)さん 【峰農園】農主

いま、若者の間で農業への関心が高まっている。JA共済連が全国10,000人を対象に行った調査※では、Z世代(15歳〜27歳)の男女の4人に1人が「農業をやってみたい」、就職意向のある学生の28.1%が「就農の可能性あり」と回答。また、農業に5年以上従事している100人に、今の農業について聞くと、「やりがい」があり「社会の役に立つ」、「夢がある」との声が寄せられ、農業に対してポジティブなイメージを持っていることがわかった。

収益が低く専業ではやっていけない、後継者がいない、といった厳しい現実がある一方で、農業に未来への可能性を見出し、同志3人と共に脱サラ農業をスタートした人がいる。

「採れたて野菜の美味しさをその日のうちに食卓に」をコンセプトに、生産者が直接宅配販売する“農薬・化学肥料の不使用の野菜”が人気だ。

今回は、横浜市瀬谷区発『峰尾農園』農主・峰尾昂征さんに、“自然野菜”へのこだわりと、地域農業に対する熱い想いを伺った。

※参考:「農業に関する意識と実態調査」 実施時期 : 2023年12月21日(木)〜12月27日(水)

https://www.ja-kyosai.or.jp/pdf/2024/202402-chousa.pdf

左から時計回りに『峰農園』農主・峰尾昂征さん、播修平さん、森優太さん、皆川祐樹さん。中学時代の同級生4人が地元で農業をスタートした

左から時計回りに『峰農園』農主・峰尾昂征さん、播修平さん、森優太さん、皆川祐樹さん。中学時代の同級生4人が地元で農業をスタートしたContents

「朝採れ野菜」を食卓へ。ローカルファームに無限の可能性

神奈川県横浜市の西部に位置する瀬谷区は、市内第二の農地面積を誇り、四季折々の農畜産物が味わえる地産地消の町として知られている。野菜の直売所やマルシェ、さらに瀬谷産の食材を使用した料理を提供する店舗の紹介など、町全体で地域の魅力を発信する取り組みを積極的に行ってきた。

そんな瀬谷エリアを出発地点に、24歳という若さでサラリーマンから農業男子へと180度職業転換した峰尾さん。

「生まれ育った場所で仕事をしたい」地元愛が原点に

豊かな土壌に恵まれた瀬谷区では、古くからコメ作りなどの農業が盛んに行われていた。瑞々しく力強い野菜たちが育つ峰農園を前に、峰尾さん

豊かな土壌に恵まれた瀬谷区では、古くからコメ作りなどの農業が盛んに行われていた。瑞々しく力強い野菜たちが育つ峰農園を前に、峰尾さん「もともと何かを作るのが好きだったこともあり、前職は建築関係の会社で現場監督として働いていました」

施工管理技士の資格をもつ峰尾さんは、マンションなどの建築工事に関わっていた。大規模な工事現場で、施工計画の作成や工程管理、安全管理などを担当していたそうだ。

「都内近郊に勤務する傍ら、いつか地元で仕事をしたい、という漠然とした思いがありました。サラリーマン時代に、友人の祖父から使われていない畑を借り、週末だけ家庭菜園で野菜を育てたことがあったんですよ。そこで初めて収穫したジャガイモが、本当に美味しくて。その感動体験が、農園をはじめる原点となりました」

当時、横浜で花博(GREEN×EXPO2027)の開催が決まり、瀬谷区界隈でも大規模開発が始まって、古くからの農家が減少していった。それを目の当たりにした峰尾さんは、「この町の自然や農地を何とか残したい」という思いに駆られたという。

「生まれ育った場所で農業をはじめ、野菜作りを通して少しでも地元に貢献したい。そう考えるようになりました。

最初は1人でスタートするつもりでしたが、一時は地元を離れていた中学の同級生3人が、志を同じくする仲間として農園作りに加わってくれました。ありがたかったですね」と当時を振り返る。

家庭菜園をはじめるとき、祖父を紹介してくれた森優太さん、峰尾さんと同じく、もの作りが好きだという播修平さん、ドラッグストアの営業として岡山で働いていた皆川祐樹さん。峰尾さんは、彼らと共に農園事業を立ち上げた。

全く異なるキャリアをもつ4人が地元に集い、それぞれの経験値を活かし、峰農園の戦力となった。「瀬谷っ子」であることと「美味しい野菜で地元を元気にしたい」という熱い思いが、農業男子を結びつけたのだ。

タッグを組んでローカルファームを立ち上げた中学の同級生4人

タッグを組んでローカルファームを立ち上げた中学の同級生4人 養豚場の跡地を作業場に改造。ときには役割分担を超えて、それぞれができることを行い、助け合うのが農園の作業スタイルだ

養豚場の跡地を作業場に改造。ときには役割分担を超えて、それぞれができることを行い、助け合うのが農園の作業スタイルだ地元の農家の人から、使われていない24000平米ほどの農地を受け継ぎ、敷地内にあった養豚場の跡地を自らの手で作業場へと大改造。峰農園が始動した。

いまの農業には『残っている農地をいかに守るか』という課題があるが、瀬谷の農業の最大の特徴は、消費者の存在を身近に感じられること。生産現場と食卓の距離が近く、それこそがこの地の農業の計り知れない価値になる、と峰尾さんは確信していた。

「朝採れの新鮮な野菜を、その日のうちに食卓へ。販路は地域限定スタートで構わない。瀬谷の地の魅力を掘り起こし、持続・発展させることこそ、自分たちが目指すべき農業の形だと考えました」(峰尾さん)

“週末家庭菜園”という小さなきっかけから、脱サラ農業男子がローカルファームで叶えたい未来への夢が、大きく拓けていった。

農薬・化学肥料不使用の「自然の摂理に沿った旬の野菜作り」

土壌は有機質肥料のみを使用。除草剤は使わず、全て手作業による雑草処理を行っている

土壌は有機質肥料のみを使用。除草剤は使わず、全て手作業による雑草処理を行っている峰農園がスタートして今年で丸5年。徹底してこだわってきたのが、まず土壌作りだ。米ぬか、発酵鶏糞、コーヒー豆かすや茶殻などの有機質肥料のみを使用。畑の栄養バランスや微生物の多様性を保つため、除草剤は使わず、雑草処理は全て手作業で行う。

加えて、自然のサイクルに逆らわない、旬の野菜作りにも尽力してきた。

「高度な栽培技術が進んだ現代においては、野菜の周年栽培が広く普及しています。スーパーなどの品揃えを見ても、トマトやキュウリといった夏野菜が一年を通して店頭に並んでいます。ビニールハウスなどの施設で温度や水分を管理したり、品種改良によって、過酷な環境下でも育ちやすいように調整したりすることで、安定的な生産が可能になったからです。

しかし、適した時期に栽培・収穫した野菜には、野菜本来の生命力が満ち溢れています。栄養価が高く、豊かな風味や旨みも比べ物になりません」(峰尾さん)

あえて屋外の畑で野菜を育てる露地栽培を選んだ理由をこう語る。

撮影に伺った5月初旬の畑で収穫時期を迎えた新玉ねぎ。スーパーに並ぶものより大玉で、甘みが強い

撮影に伺った5月初旬の畑で収穫時期を迎えた新玉ねぎ。スーパーに並ぶものより大玉で、甘みが強い 消費者からのリクエストから、育てるようになったパクチー。根っこの部分は特に香りが強く、エスニック料理にも欠かせない

消費者からのリクエストから、育てるようになったパクチー。根っこの部分は特に香りが強く、エスニック料理にも欠かせない「もちろん、天候の影響や害虫被害のリスクは伴います。でも、自然の中でおおらかに育った野菜ならではの深い味わいを、1人でも多くの方に知ってもらいたいんです」

旬の野菜は、人の手を加えなくてもそれだけで十分美味しい。

農薬・化学肥料の不使用。自然の摂理に逆らわない栽培法で年間120種類以上の野菜を育て、収穫し、食べ比べてきた峰尾さんが行き着いた結論だ。

私たちもまた、峰農園の野菜を通して日本の豊かな四季の移ろいを体感することができるのだ。

手間を惜しまず「ここでしか生まれない」品種にこだわる

見目麗しいラディッシュの鮮やかな赤はサラダのアクセントに。緑の葉とのコントラストが美しい

見目麗しいラディッシュの鮮やかな赤はサラダのアクセントに。緑の葉とのコントラストが美しい たったいま採れたばかりの小松菜と赤軸水菜(品種:紅法師)。鮮度抜群の野菜たちが出荷を迎えた(2025年5月初旬の収穫野菜)

たったいま採れたばかりの小松菜と赤軸水菜(品種:紅法師)。鮮度抜群の野菜たちが出荷を迎えた(2025年5月初旬の収穫野菜)朝採れ野菜を手頃な価格で希望の日時に宅配する

峰農園の販売工程にも、既存の農業の枠を超えた進化がある。鮮度を担保し、いち早く届ける仕組みを構築することで、持続可能で安定的な運営を目指している。

「現在の販路は、地元である瀬谷区、保土ケ谷区、大和市を中心とした会員制の宅配サービスが主体です。その時々に収穫の最盛期を迎える旬の野菜を、直接スタッフがお客様にお届けする、会員制の宅配販売を行っています」

会員は、毎週月曜日に更新される商品一覧から翌週に食べたいお好みの野菜をセレクト。地域別に週3回の配達日が定まっていて、その日の朝に収穫した新鮮な野菜が、その日の午後には自宅に届く。入会金、年会費、宅配料※は一切かからないのも大きな魅力だ。

「無農薬無化学肥料栽培=有機農業は技術と手間がかかります。それを一般流通にのせると、どうしても普通栽培の野菜より割高になってしまいます。しかし、生産者である我々がお客様に直接宅配することで流通コストを削減し、普通栽培の野菜と大差ない価格帯でご提供することが可能になりました」

作り手が直接、朝採れ野菜を手頃な価格で希望の日時に宅配。地元還元型のシステムで、身近な消費者のニーズに応えている。

※対象地域外(瀬谷区,保土ケ谷区,大和市外)からの購入は、峰農園にて直接お受取り、またはクロネコ配送(送料お客様負担)にて販売

宅配サービスは、消費者だけでなく農園にとってのメリットも大きい。顔が見える対面コミュニケーションによって、

“今まで食べていた野菜と全く別物だ”とか、“名産地から宅配するものに引けをとらないどころか、それより美味しい”とか、“こんな野菜は作れない?”といった、消費者からのさまざまな声を直接聞くことができる。

「農作業がどんなに大変でも、“美味しかった”“また食べたい”と言ってくださるお客様の笑顔がモチベーションになります」とメンバー全員が声を揃えて言う。

消費者のリクエストに応えるべく、峰農園では毎年栽培する品種の選定にも力を入れている。

「野菜の世界では、新しい品種が次々開発されています。我々も、その中から地域の気候風土への適性、味はもちろんのこと、特定の時期にしか栽培できない希少な品種など、あらゆる視点から厳選した品種を栽培しています。また、お客様からいただく声に耳を傾け、可能な限り多品種の野菜育成を目指しています」(峰尾さん)

現在、市場に流通している野菜の多くは、生育の均一性や病害への強さ、輸送の効率などを重視して開発された「F1種(一代交配種)」と呼ばれるものだが、峰農園では、吟味を重ねた少量多品目を基本に、年間120種類もの個性豊かな野菜を栽培している。

「トマトやケール、レタス、グリンピースといった野菜は、年々新しい品種が登場しますが、F1種のように大きさが揃った状態で実るわけではありませんし、その時々で味も変わります。とくに注意が必要なのが収穫時です。たとえば、一般的に栽培されるF1種の大根はまっすぐに育つため、比較的容易に引き抜けますが、私たちが有機栽培で育てる大根は、一本一本形も大きさも異なるため、周りの土を丁寧に掘り起こし、傷つけないようにそっと収穫する必要があります。そのため、どうしても時間と手間がかかってしまいます」と、峰尾さんは語る。

5月に収穫を迎えたグリンピース。サヤを開くと粒揃いのピースたちが顔を覗かせた

5月に収穫を迎えたグリンピース。サヤを開くと粒揃いのピースたちが顔を覗かせた改めて、苦労の多いこの職業を志した理由と、困難な野菜栽培に挑む原動力を尋ねると、

「最初に育てたジャガイモの美味しさが忘れられません。そして、地元でもの作りに携わる喜びを感じたい、という変わらない思いが原動力になっています。

一方で、実際に土に触れ、作物を育てる中で、単に良いものを作るだけでなく、その成果を届けることの難しさを痛感しました。事業として成り立たせるためにも、自分たちで宅配を行い、一般の流通には乗りづらい個性豊かな野菜を提供することで、農業の新たな付加価値を生み出したいと考えました」

いまでは会員システム以外にも、大手スーパーマーケット、青果店、道の駅マルシェやオーガニックレストランなど、取引先も増えつつある。今後は、学校給食などにも峰農園の野菜を提供したいと考えているそうだ。

自由が丘駅から徒歩3分のオーガニック野菜をふんだんに使用した朝ごはん専門店『BonneSanteあさごはん』様に峰農園の大人気じゃがいも(アンデスレッドのポテトクリームとフライ)をカナッペで提供いただきました

自由が丘駅から徒歩3分のオーガニック野菜をふんだんに使用した朝ごはん専門店『BonneSanteあさごはん』様に峰農園の大人気じゃがいも(アンデスレッドのポテトクリームとフライ)をカナッペで提供いただきました「僕は今年で30歳を迎えます。仮に70歳まで農業を続けられるとして、トマトやピーマン、ナスといった夏野菜でさえ、人生であと40回しか作ることができません。そう考えると、一回一回がかけがえのない体験であり、農業に携わり、自然と共に生きるという貴重な時間を一瞬たりとも無駄にはできないという思いが湧いてきます」

農業への情熱、そして自然への畏敬の念によって、瀬谷のテロワールが最大限に引き出された旬の野菜たちが日々、この大地で丁寧に育てられていく。

地元への思いから、仲間と共に持続可能な農業を志した峰尾さん。未来への夢は、清々しい風が吹き抜ける肥沃な畑から、明日に向かってさらに大きく実っていくに違いない。

風に舞う!フリルレタスの華やぎブーケで「愛」を届ける

有機肥料による栄養豊かな畑に、自由自在に大きな葉を広げるリーフレタス。色も香りもご馳走だ

有機肥料による栄養豊かな畑に、自由自在に大きな葉を広げるリーフレタス。色も香りもご馳走だ 大切な人に贈りたいサニーレタス。一株のボリュームに目も心も奪われる!

大切な人に贈りたいサニーレタス。一株のボリュームに目も心も奪われる!峰尾さんが大好きな野菜はレタス。メインディッシュの脇役というイメージをもつという人もいるかもしれないが、同園のレタスは主役級のクイーンベジタブル。会員の中でも固定ファンをもち、峰農園を成功へと導いた野菜でもある。

「葉っぱはふわふわ!まるでブーケみたい。それでいて芯の部分はシャキシャキと瑞々しい。そのまま食べると豊かな香りが口いっぱいに広がります。僕は友人に贈り物をするときにも、自分で育てた大きなレタスをプレゼントすることに決めているんですよ」と峰尾さん。

味はもちろん、見栄えも抜群“映えるフリルレタス”の正式名は晩抽レッドファイヤー。 フレッシュベジーの花束で、大切な人の食卓に美味しい笑顔と豊かな時間を届けるという峰尾さんのアイデア、ぜひ真似したい。さすが農主、いいセンスしてますね!

※取材・撮影は2025年5月

―「革新と情熱」の農業男子メンバー紹介―

野菜を通してコミュニケーションの輪を広げ、農業の価値を高めたい

皆川 祐樹さん:収穫・販路拡大担当

神奈川や岡山でドラッグストア、バラエティーショップなどの営業を行っていた皆川さん。その経験を活かし、峰農園では直売店やレストラン営業など、販路拡大スタッフとして活躍中。店頭に立ち、自分たちが作った野菜の特徴や魅力を消費者に直接説明する機会も多い。

「お客様にお勧めした野菜を、ぜひ契約したい、と言っていただいた時の喜びは格別」この仕事の醍醐味だと言う。そして、

「中学時代の同級生が、農業を通して地元に貢献しようという志を持って働いていることにも大きな可能性を感じています。野菜を通して、コミュニケーションの輪を広げ、農業の価値をもっと高めていけたら良いなと思いますね。農業女子も大歓迎です!」

農業で地産地消に貢献することの喜びを実感

播 修平さん:栽培担当

自動車の営業職から転身した播さんは、峰農園にて種まきから苗植え、その後の生育を見守る栽培管理全般を担っている。

「日々の暮らしに欠かせない食材である野菜づくりに直接携わることで得られる喜び、そして自らの手で育てたものが人々の食卓を豊かにしているという実感は、会社員時代には決して味わうことのできないものでした。お客様から直接『本当にきれいな野菜ですね』とか『驚くほど美味しかった』という感想をいただくとき、この仕事を選んで本当に良かったと思います。農業を通して地産地消に貢献することの意義を毎日のように実感しています」

体力勝負な農作業は、サラリーマン時代よりもキツいと感じることもあるが、その分、時間的な自由度は大きい。ふと空いた作業の合間に、気の置けない友人と飲み交わすゆとり時間も大切にしているそうだ。

グリンピースの衝撃的な美味しさに魅せられて

森優太さん:収穫・梱包・納品担当

理学療法士として病院に勤務後、沖縄・宮古島での生活を経て地元・瀬谷区に戻ってきた森さん。峰尾さんが丹精込めて育てる野菜の傍らで、花を栽培していたことが縁となり、峰農園の運営を支えることになった。当初は週末のみのサポートだったそうだが、森さんが正式にスタッフとなる決め手となった理由は「峰農園の畑で育ったグリンピースの衝撃的な美味しさ」だった。

「これまで経験したことのないほどの甘みに魅了されました。毎年異なるその味わいもまた、野菜作りの奥深い魅力です」と語る。趣味はキャンプ。富士山の麓などでテントを張り、コーヒーを飲みながら、自作の野菜をシンプルな調理法で楽しむそうだ。

乞うご期待!『峰農園×イラリ』特別イベント開催予定

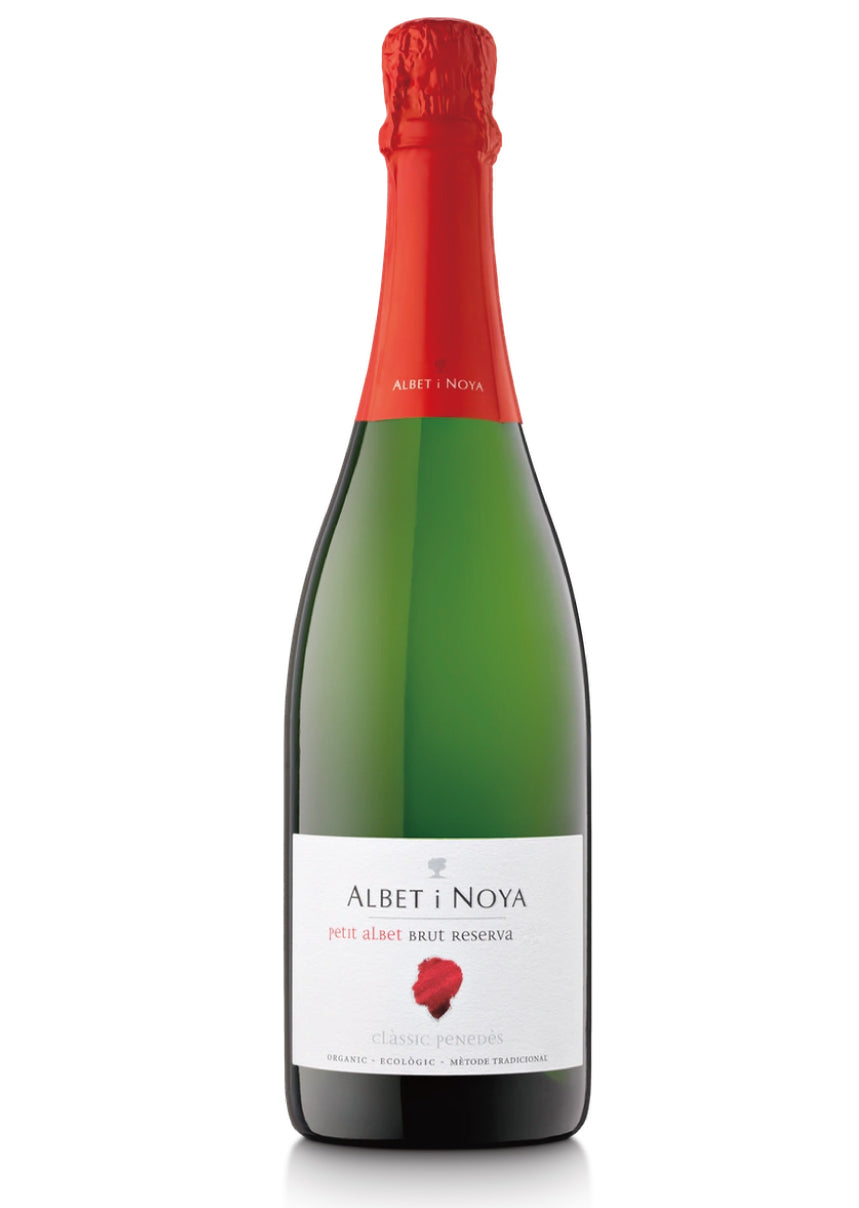

野菜とワインの“豊潤マリアージュ”を楽しもう!

農園を始めた当初から、峰農園では従来の野菜販売に加え、畑での収穫体験や、採れたて野菜を使ったサラダ作り、バーベキューなどの体験型イベントを次なる目標に掲げてきた。

広々とした畑で、心地よい風や太陽の光、そして豊かな森の香りを感じながら風や太陽や森の香りを感じながら、農園パーティーを企画したいという。

野菜本来の力強い味わいを楽しむ。地元で大切に育てられた100%安心安全な野菜を堪能する至福のひと時をーー。

「イラリのオーガニックワインと野菜たちが奏でる“至福のマリアージュ”をぜひ楽しんで欲しい」と語ってくれた。

ジャストナチュラル

1 作業着(ベスト)/寅一

年間300日以上、ほぼ毎日着用する作業着です。今年で4年モノともなりかなりヘタってきていますが(よく言えばアジ、、)僕の毎日を沢山のポケットで支えてくれるパートナーです。眠い朝、これを羽織ると自然と仕事スイッチが入る戦闘服のような存在でもあります。

2 香水/Diptyque TAMDAO

フレグランスが無限に存在する世の中で、僕が愛用しているのはこちらの香水です。 (ベトナムの神聖な森の思い出。寺院で焚かれるサンダルウッドの、かすかにスパイシーで柔らかいベルベットのような香り。)ネット参照. ウッドベースの香りが好みで自宅では松竹のお香、外出時にはこちらの香水を使用しております。

3 眼鏡/MOSCOT LEMTOSH

日常で眼鏡をかけることは少ないです。普段は畑にいるため時たま訪れる外出時に愛用するのがこちらの眼鏡です。学生時代に購入してから長らくのこと愛用しております。

峰尾 昂征さん(TAKAYUKI MINEO)

【峰農園】農主

取材を終えて

中学時代の友人らと共に事業を立ち上げ、生産現場から食卓への提供まで一貫して彼らが関わっているところに峰農園ならではの特徴がある。

地下足袋と作業着で畑に入り、ひたすら雑草を抜く。ひとしきり抜いた後の達成感がたまらないそうだ。農業男子の自作作物への美意識は高い。

かつてのように、ハイブランドのファッションに身を包み、高級車に乗るといった経済的・物質的な充足感を軸とするライフスタイルがある一方で、「いかに生きるか」「どのような共同体に身を置くか」といった、社会との調和や人とのつながりを重視した、より本質的な豊かさを求める層が確実に世の中を動かしはじめているように思う。

その中で、農業は「3K」から「3Y」の時代へと変わりつつあるというデータが興味深い。「やりがい」があり「社会の役に立つ」、「夢がある」職業へと進化しているのだ。

第一次産業や食の安全性への関心が高まるいま、峰農園のビジネスモデルが「農の世界」に新風を吹き込み、農業の価値をさらに高める日は近いかもしれない。

何より彼ら全員が農業を心から愛し、「好き」を仕事に楽しんでいるその姿が、眩しく輝いて見えた。

取材・文

山田 ふみ